Por Marco Tamayo Quilodrán, antropólogo

Durante poco más de dos años he vivido en el sector de Contao. Un lugar hermoso y exótico. Sin embargo, no he podido estar al margen de algunas vicisitudes que me preocupan como habitante y ciudadano.

Económicamente, un pueblo con escasas fuentes de trabajo y un alto nivel de desocupación. Poca actividad educativa, artística, cultural y deportiva. Playas y caminos que siendo hermosos no son resguardados ni preservados, con la basura como protagonista. Deficiente infraestructura de calles y espacios de uso comunitario. Escaso acceso a salud, servicios comerciales y turísticos. Un alto nivel de vulnerabilidad frente a problemas de alcoholismo y violencia, en los que se ven atrapados jóvenes y adultos.

Se trata además de una comunidad que no se hace cargo de su cultura e identidad, que se encuentra desapegada a su memoria cultural. Mi visión es que así no se puede pretender un progreso sustentable y coherente con un sentido integral. Es decir, un desarrollo con identidad. Existe la idea colectiva que: “en Contao no pasa na”. Y lo más preocupante: “en Contao es imposible trabajar en conjunto”.

Teniendo en cuenta estas opiniones, recogidas en conversaciones y entrevistas con locatarios, me propuse buscar respuestas que ayuden a comprender esta delicada situación. No es mi intención entregar un recetario. Sólo pretendo acercarme a los vestigios y a la memoria histórica, con el fin de entregar elementos culturales que ayuden a comprender las condiciones de vida actuales en Contao. Ver cómo los procesos migratorios, económicos y sociales que han marcado la historia de este pueblo le dieron forma a su identidad cultural, tan necesaria de rescatar y fomentar para un real crecimiento como comunidad.

Viaje a la cordillera en busca del alerce

Según los registros arqueológicos del “Conchal Piedra Azul”, hallado en el sector de Chamiza, se constata que la presencia humana en la zona del Seno del Reloncaví es anterior a los 6.000 años antes del presente. Básicamente, grupos indígenas canoeros del tipo cazadores – recolectores que en busca de peces y lobos marinos se trasladaban generando asentamientos provisionales en el territorio.

Aún siendo un lugar de paso, es posible formular que existió un poblamiento prehispánico importante en las riberas de la comuna que habitamos. La evidencia más notoria son los diversos depósitos conchales a lo largo del camino costero. También fueron encontrados restos de cultura material como artefactos líticos y posiblemente restos funerarios (sector Pichicolo). No obstante, no existen registros ni estudios arqueológicos sobre su condición.

Con la llegada de la Conquista, la Corona española comienza la primera etapa de poblamiento, motivada por la búsqueda de milenarios alerces, (lahuén en mapudungun). El historiador Rodolfo Urbina sugiere que alrededor del 1600 eran los aborígenes de la Isla de Chiloé los principales hacheros en la zona que hoy es Hualaihué. Indígenas de tradición mapuche – huilliche que fueron traídos a Hualaihué por la fuerza de la Enmienda. Durante buena parte del siglo XVII, la Compañía de Jesús forzó a indígenas a extraer tejuelas y otras maderas para enviarlas al Virreinato del Perú, pasando por Castro, Chacao y Calbuco. También con destino al norte del país, para su uso en viñedos y vías férreas.

Como señala Urbina, este sistema feudal perduró hasta 1746, debido a que para el encomendero le era económicamente inviable preparar las piraguas y aviar a los indígenas y sólo obtener 50 tablas por indio. Urbina añade que para 1755 tanto personas “principales” como comunes acudían al corte de alerce. Cruzando en bongos, botes y lanchones, decenas de hombres, niños y mujeres se asentaban temporalmente a vivir como hacheros o tableros de alerce. Instalando refugios temporales de tablas y voqui conocidos como “cuarteles”. Para mediados del siglo XVIII, organizados en cuadrillas, se talaban preferentemente los llamados “talleres” de Leteo y Contao, por ese entonces Provincia de Chiloé, Departamento de Carelmapu.

¿Fue ésta la primera colonización? Se me ocurre que sí. No tengo la certeza, pero podría pensarse que algunos hacheros escaparon del yugo español refugiándose en la espesura del bosque. Si así aconteció, aquellos indígenas fueron los primeros en asentarse en el sector, dando paso a lo que llamaré primera etapa de poblamiento o “colonización primitiva”.

La documentación histórica no es precisa en describir cómo ocurrió el poblamiento de la comuna y de Contao entre la Enmienda y el establecimiento de las primeras familias. Sin embargo, relatos de personas antiguas, descendientes de las primeras familias, ayudan a complementar los registros históricos.

Finalizado el período colonial se inicia la segunda etapa de poblamiento, motivada también por la explotación del alerce. Si en una primera etapa migratoria el avance de gente fue desde Chiloé, la segunda colonización fue principalmente desde Calbuco, lugar que por entonces representaba un polo económico fuerte, principalmente por la tejuela de alerce.

La tejuela fue usada como moneda de cambio, siendo llamada, según Urbina, “moneda tabla” o “real de madera”. Los encomendados, o sea indígenas, pagaban su tributación en alerce al encomendero.

Vicente Pérez Rosales va un poco más allá al describir, en sus “Recuerdos del Pasado”, cómo vivían las familias asentadas en el sector del Reloncaví a mediados del siglo diecinueve (en español antiguo): “Constaba, en jeneral, la choza de cada familia, de un solo rancho, hollinado i sucio, en cuyo centro, al ras del suelo, figuraba el hogar. Cuando el acaso habia hecho brotar algunos manzanos silvestres en las inmediaciones, entónces al antiguo rancho que, como se ve, era cocina, comedor i dormitorio al mismo tiempo, se agregaba otro donde, al lado de algunos barriles, se veian maderos ahuecados para machacar la manzana i hacer chicha. A espaldas de estas habitaciones se encontraba siempre un pequeño retazo de terreno en estado de cultivo, en el cual, palos endurecidos al fuego i manejados siempre por la mujer, servian de azada i de reja para sembrar papas i habas, unicas legumbres que llamaban la atencion entónces. Contado era el dueño de casa que se dedicase a sembrar trigo. En la puerta del rancho, mirando a la marina, se observaban corralitos de piedra i rama, a medio sumerjir, para que en las altas mareas quedase cautivo en ellos el pescado que el acaso conducia a esos lugares. Este alimento i los inagotables bancos de toda clase de esquisitos mariscos que dejan a descubierto las aguas vivas eran, junto con las papas i habas, la provista despensa que los sustentaba. Hasta el modo de preparar esos manjares era puramente indio, de los tiempos de la conquista. En un agujero practicado en el suelo i lleno de piedras caldeadas allí mismo por el fuego, se apilaba el marisco, el pescado, la carne (si la habia), el queso i las papas, i sin mas espera, tapado todo aquello con monstruosas hojas de pangui, lo acababan de cubrir con adobes de champas i tierra, para impedir el escape del vapor. Un cuarto de hora despues, se veia a toda la familia, con su acompañamiento obligado de perros i de cerdos, rodear aquel humeante cuerno de abundancia, en el cual cada uno, por su parte, metia la mano i comia, soplandose los dedos, hasta saciarse. Llegada la noche, padre, madre, hermanos, hermanas, alojados, perros i cerdos, formando un grupo compacto al amor del fuego del hogar i a raiz del suelo, dormian hasta el día siguiente, en el que se repetian los actos del anterior”.

Una forma de vida culturalmente propia del territorio, que hoy mantiene algunas características como rasgos identitarios.

Los primeros registros censales aparecen en 1865 dando cuenta de una población de tan sólo 39 habitantes en “Gualaihué”, aunque por ahora no tengo antecedentes para saber si se refiere a Hualaihué Puerto, o la Comuna de Hualaihué. Para Contao, el Censo de 1885 registra 272 habitantes. Diez años más tarde se contabilizaron 275 personas. Con el Censo de 1907 se sabe que la población de Contao se constituye de 335 habitantes. Para 1920, siguiendo a José Mansilla Almonacid, la población asciende a 575 habitantes.

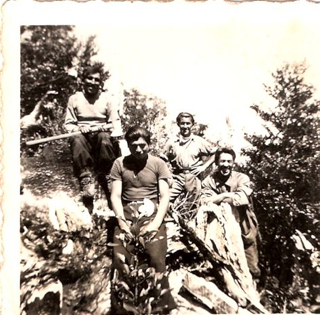

Paseo en la montaña a principios de los 60 en las cercanías de Contao. De izquierda a derecha aparecen: José Carminio Marimán, José David Soto, Juan Bautista Vargas Uribe ("Don Bauche"), Juan Delfín Vargas Uribe. Gentileza: "Don Bauche".

Juan Bautista Vargas, conocido como “Don Bauche”, descendiente de una de las primeras familias asentadas en Contao, recuerda que su padre llegó a Contao cuando éste era un fundo de propiedad de un señor de apellido Barceló. No existía más que el fundo, donde se cultivaba la tierra con muchas cabezas de ganado. No sabe la fecha pero suponemos que fue entre 1850 y fines del siglo XIX.

Movilizadas sobre embarcaciones llegaron otras familias provenientes de Calbuco, Isla Huar, Isla Puluqui y Chiloé, buscando nuevos horizontes de vida en el Chiloé Continental. Trayendo con ellos una cultura de agricultores, pescadores – mariscadores y navegantes. La población transportó saberes, mitos, creencias, técnicas y muchas tradiciones reconocidas como chilotas. Con un fuerte componente huilliche en la sangre.

Según el historiador Fernando Ramírez, aproximadamente en 1920, en el sector de Llaguepe y Chaparano, se instalan los primeros sistemas de extracción forestal industrial, en manos de la empresa Explotadora de Alerces Reloncaví. Entrado el siglo XX continúa el comercio de alerce hacia la zona insular. Según Urbina, aún cuando existe el alerce en el área de Puriquina, cerca de Castro, el chilote prefería moverse por mares interiores en rápidas piraguas y canoas, antes que usar la ruta terrestre en lentas carretas tirada por bueyes.

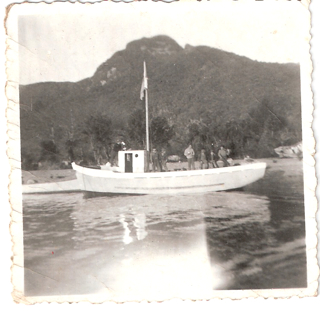

Al mismo tiempo, las familias asentadas como la de “Don Bauche” participaban de este tránsito, cargando veleras construidas por ellos mismos con alerce, leña o carbón, para ser trocadas o vendidas en Calbuco y Puerto Montt. Volvían con insumos básicos como azúcar, café, granos, etc. La relación entre el trabajo y el bosque generó una fuerte relación entre la cultura y la naturaleza. Asimismo, esta relación entre cultura y naturaleza se dio con el mar; y qué mejores ejemplos que la construcción de veleras y las prácticas pesqueras y de marisquería.

El desarrollo industrial y la caída económica

Entre 1962 y 1970 existió la sociedad formada por la empresa norteamericana Simpson Timber Co. y Bosques E Industrias Madereras S.A. (BIMA). La fuerza modernizadora de estas empresas trae consigo nuevas generaciones de pobladores, provenientes de Valdivia, Osorno y Puerto Montt, entre otras zonas. Se compran predios para iniciar la explotación y se levanta Contao, o “Company Town”, con muelle y pista de aterrizaje incluidos. Se construye infraestructura urbana: viviendas, electricidad, agua potable, la escuela Mauricio Hitchcock, etc. Los lugareños comienzan a vivir una completa transformación en su sistema de vida. El auge y el progreso parecían no tener fin. Durante los años ‘60 y ‘70 la forestal tuvo su máxima expresión, transformándose en la compañía forestal más importante de Sudamérica.

Bajo la mirada de la ecohistoria, Fernando Ramírez señala: “Contao constituye un caso demostrativo de la interdependencia entre los recursos naturales y las posibilidades históricas de la comunidad”. Interdependencia marcada por un acelerado proceso de modernización tecnológica y económica, donde se extrajo sin criterios de sustentabilidad la valiosa madera roja del alerce. Cifras sociales que demuestran el auge forestal y su caída, son las que representa el éxodo migratorio desde Contao. En 1960 la población total llegaba a 427 personas y hacia 1970 se había incrementado a 1.126. Sin embargo, en 1982 quedaban sólo 978 y en 1992 sólo 365. Con esto se demuestra un despoblamiento producido por la escasez de trabajo.

Según la compañía extranjera, la inversión y explotación norteamericana dura hasta 1970 debido a la lejanía del centro extractivo de los polos americanos y europeos, y la llegada del gobierno socialista de Salvador Allende.

Otra razón que frenó la explotación del alerce fue el Decreto de Ley de 1976 que prohíbe talar alerces vivos, pasando a ser este árbol un Monumento Natural. Esto significó una caída estrepitosa de la economía forestal. Si bien la extracción de tejuelas disminuyó cuantitativamente, se continuó trabajando con la gran cantidad de alerces muertos que dejaron los incendios de origen antrópico de las décadas del ‘30, ’40 y ’50, según lo consigna el libro “La Tragedia del Bosque Chileno”. Luego de cuarenta años, “Contao es un pueblo pobrísimo y casi abandonado”, sentencia Fernando Ramírez.

La Carretera Austral y la pesca artesanal

Otro acontecimiento trascendental para la vida de contaínos y demás poblaciones de la comuna fue la construcción de la Carretera Austral a partir de 1976, que conectó a las aisladas localidades de Hualaihué con Puerto Montt. Nuevamente llegan “afuerinos” para hacer la senda a pulso y fiereza, trabajo que años después finiquita el Cuerpo Militar del Trabajo. Es interesante ver cómo esta construcción motivó a algunos a quedarse en la zona. Otra forma de poblamiento, una cuarta etapa.

Como señalan antiguos habitantes, desprovistos del alerce como forma de trabajo legal, muchos se dedican a mariscar la cholga, choritos, el loco y otros productos que iban a parar a la industria conservera de Calbuco. En Aulen quedan vestigios de esta práctica económica que forma parte de una milenaria relación entre la vida de las personas y la actividad costera.

Buscando una alternativa económica de subsistencia, la población fue encontrando en la pesca artesanal una fuente de abastecimiento y sustento familiar, en reemplazo de la actividad forestal. Del mismo modo, la marisquería y la pesca pronto desencadenaron un fuerte boom económico, quedando marginadas la agricultura y la ganadería. La entrada de nuevas tecnologías náuticas (motores a parafina, sistemas de buceo escafandra), junto con un mercado comprador de recursos naturales, incentivó a lugareños a dedicarse a vivir como pescadores artesanales. La importancia de los recursos marinos y su comercialización desde la década del ’60 provocó una rearticulación del sistema económico en la vida regional.

Lancha a motor construida por "Don Bauche". Década del 60 en las cercanías de Contao. Gentileza: "Don Bauche".

Inmersos en la llamada “carrera olímpica”, durante los ‘70 y ’80 los pescadores viajaban por meses hacia costas meridionales en busca de los recursos, “antes que otros los sacaran”. Sin embargo, esta actividad decayó por efecto de los buques factorías que arrasaron los fondos marinos con la pesca de arrastre y las grandes cuotas de pesca, en oposición a la pesca selectiva de los artesanales.

En la década del ‘90 entran las salmoneras y pisciculturas. Son una nueva fuente de trabajo para las personas, aunque con claros efectos medioambientales en los ecosistemas marinos y en el entorno natural.

Actualmente la gente de Contao, como en muchos sectores costeros, mezcla la actividad pesquera con las posibilidades que ofrecen las salmoneras y los servicios. La cordillera es fuente de abastecimiento de leña y de otros propósitos vinculados a la pequeña ganadería y agricultura, en muchos casos sólo extractiva y devastadora, alejada de actividades sustentables como la incipiente pero amable apicultura.

Desarrollo con identidad

Este proceso histórico, junto con dar cuenta de diferentes períodos económicos, ofrece una mirada particular sobre las transformaciones sociales.

Primero, el proceso histórico demuestra una ocupación humana del territorio de hace más de 6000 años. Una energía milenaria llena de leyendas e historias capaces de impulsar sueños en una naturaleza exigente. La necesidad de investigar y dar un resguardo legal se torna impostergable para sitios y restos de cultura material indígena en la zona. Valorar el componente indígena chono, veliche, cunco y huilliche es sumamente necesario.

Las familias asentadas en la zona de Contao provienen de diversas zonas geográficas. Tanto los antiguos como los nuevos habitantes, ya sea en busca del alerce, por la carretera, la pesca artesanal, o las salmoneras, llegaron a un “LUGAR DE ENCUENTRO” llamado comúnmente Contao. Es cierto, esto puede producir un desarraigo con la tierra que se habita. No obstante aquello, las múltiples oleadas de pobladores debieran querer y cuidar un lugar tan bello como el que habitan. Y buscar en esa mezcla cultural, tan típica de nuestro país, proyectos de construcción de identidad.

En más de una oportunidad, vecinos antiguos han mencionado la importancia de la agricultura en el pasado. ¿Por qué hoy no se renueva esta antigua práctica? Rescatando saberes chilotes, podríamos volver a diversificar las economías locales en busca de sustento. Eso contribuiría a potenciar productos locales con identidad.

Aquellas tejuelas provenientes de los bosques cordilleranos que fueron usadas para recubrir y confeccionar iglesias, casas, embarcaciones y otros artefactos, fue fuente de riquezas para muchos encomenderos españoles y mercaderes calbucanos y chilotes. Hoy son elementos de alto valor económico, arquitectónico y turístico, especialmente en Chiloé, donde las iglesias forradas en tejuelas son Patrimonio de la Humanidad. Valoración que podríamos imitar.

Según vecinos del pueblo y de otras partes de Hualaihué, las escasas oportunidades de trabajo -a partir del cierre de BIMA- produjeron un severo estancamiento, determinando las condiciones sociales y culturales de Contao. Influyendo en la calidad, alegría y vida de su gente. Pero, ¿la empresa lo fue y lo es todo? Creo que existen alternativas en nosotros mismos. Así ha sido cada vez que decae una actividad productiva. Se buscan otros caminos, por ejemplo, el turismo.

Lo más preocupante del sistema social de Contao es que son escasas las instancias de cohesión en que se busquen proyectos en común. Espacios donde jóvenes, niños, niñas y adultos articulen sus intereses en busca de alternativas a las condiciones actuales.

Respetar y valorar el pasado constituye un potencial para construir la identidad cultural de Contao. Hoy, el pasado es fuente de conocimientos, así lo entiendo, y con muchos espero compartirlo a fin de “tirar pa’ arriba el pueblo”.